生命書寫

聖嚴法師的人間行腳故事(一)

人間處處有淨土,何處不是法鼓山

楊子佛教禮儀公司 中區服務處/撰文

本文摘要:

- 「師父會再來人間嗎?」

- 體弱多病的保康,有雙做老師的手

- 世事本無常,滄海轉眼成桑田

- 與菩薩結緣,終身不離觀音法門

- 狼山出家,法名常進

- 上海大聖寺,趕經懺歲月

- 來到靜安寺,正式受佛學教育

- 為國家為佛教,易名採薇從軍離鄉

- 千江有水千江月,始終如一菩提心

- 用功自修,只為重返佛門

- 邂逅靈源和尚,開啟二度出家契機

- 為佛刊寫稿,結識東初老人

- 拜東初老人為師,法號聖嚴

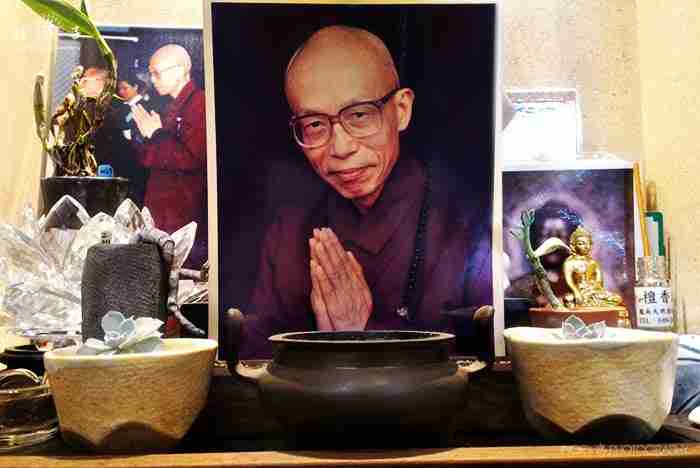

▲楊子佛教禮儀 中區負責人楊子牧,與法鼓山因緣深厚,亦為法鼓山皈依弟子。楊子牧師兄於台中服務處 辦公室內供奉的觀音像前恭設聖嚴師父照片,既為追思,亦為自我提醒時時不忘落實師父的「禮儀環保」理念。

「師父會再來人間嗎?」

就在聖嚴法師捨報的前一年,隨侍身側的常願法師第一次開口問了他這個問題。當時年近耄耋的聖嚴法師,整體的健康狀況已每況愈下,進出醫院成了家常便飯,每每還要向醫院請假,強撐著病體出席會議、法會、講座等等活動。負責為聖嚴法師作錄音側寫的胡麗桂菩薩,如此記錄著師父的開示:

在無限的時空之中,哪裡需要我我便去,哪個時空需要我出使命我便赴任,哪個地方的緣成熟了我就去!

同樣是在這一年,2008年,常願法師又開口問了更進一步的問題:

「師父會再回法鼓山嗎?」

這一回,聖嚴法師如此應答:「不回法鼓山,我去哪裡呢?」

法鼓山,究竟何處是呢?

聖嚴法師說,世上並沒有一個名為「法鼓山」的真正實體。是的,法鼓山不是山,不是屋,也不是僧;但凡推行法鼓山理念的地方,都是法鼓山!正如聖嚴法師的期許:「虛空有盡,我願無窮。我今生做不完的事,願在未來無量生中繼續推動,我個人無法完成的事,勸請大家來共同推動。」

法鼓山理念,究竟是什麼呢?如此的真空妙有,究竟何所從來?或許,我們可以從一個名叫張保康的孩子,他的故事開始說起。

體弱多病的保康,有雙做老師的手

1930年,中國江蘇南通狼山前的小娘港附近,就在長江邊上,有一戶清貧的張姓農家。身為一家之主的張選才,是個老實的莊稼漢,以務農兼苦力辛苦維持一家生計;他的妻子陳氏,生養了三兒三女之後,早已未老先衰,卻在四十二歲這一年,又生下了個兒子。由於先天不良加上後天失調,這個么兒自小體弱多病,好多人都說他像隻小老鼠;父母為他取名「保康」,簡簡單單的兩個字,卻蘊含著親長對他的疼惜——常保安康。只可惜這個名字僅僅用了十三年,彷彿是為日後的終生病痛纏身預留下伏筆。在保康的印象中,心慈又能幹的母親,就是當時中國傳統社會慣見的纏小腳老太婆。而在母親眼裡,保康生來有一雙文雅的手,就像考上了秀才的二舅,是教私塾的先生命,不像父兄一副粗手粗腳的種田相,因此母親特別呵護保康的手,大冬天裡,無視於自己手上的凍瘡龜裂,也要照顧好么兒那雙注定要做老師的小手。

保康並不認同母親所言,他說自己的手那不叫文雅,就只是瘦弱細小罷了。不過,在許多年以後,母親的預言竟然成真了!保康真的成了「師父」,成為千千萬萬人的人生良師!

世事本無常,滄海轉眼成桑田

保康的家,原本是在江北,但就在他出生的第二年,三不五時氾濫成災的長江,又帶來了一場空前的大水災,把沿岸房舍沖得一乾二淨,甚至掏空岸邊土地,逼得保康一家不得不搬到江南的常熟縣去。長江素以「北塌南長」聞名,江北土地不斷被江水吞噬,江南則不斷有土地新生出水,因此,等到保康長成十三歲少年時,他的出生地早已淹沒在滔滔江水之下,而且位置接近江心了;至於後來的家,亦即那原本位於江南沿岸的家園,相隔十二年,竟已距離長江二十多里遠。什麼叫做「滄海桑田」,什麼叫做「世事無常」,這就是了!從保康有記憶以來,離長江愈來愈遠的家園未再遭遇過水患,不過在他八歲那一年,因二姨家位於水患災區,父親帶著他送些補給品去二姨家,當時災區的慘況令他怵目驚心,只見水面除了殘破的屋頂,還漂浮著男人、女人、兒童、牲畜的屍體,在烈日下陣陣腥臭撲面……年幼的保康幾曾見過這般恐怖景象,宛如城隍廟壁畫上的地獄眾生相,上刀山下油鍋也不過如此!保康為此連作了好幾天惡夢,多年後回想,只覺「生命危脆如此,使我驚懼不已」。

保康從小就親眼見識過世間滄海桑田,萬物生滅無常,日後當他讀到《涅槃經》中的「諸行無常,是生滅法」,想來必定感慨更深,莫怪他對「生滅滅已,寂滅為樂」的境界如此認同又嚮往了。

與菩薩結緣,終身不離觀音法門

保康一家人和宗教頗有緣分,母親是鄉間觀音會的會員,每年三次的法會,輪流在會員家裡做;兄姊也參加了佛、道參半的理教會,同樣供奉的是觀世音菩薩。如此說來,保康確實與觀音菩薩很有緣,懵懂年紀就曾拿白紙畫觀音像貼在牆上,學大人喃喃自語地念經拜佛。或許正因如此,這才結下了他與觀音大士的不解之緣;後來他到狼山出家時,就是每天早晚禮拜觀音五百拜,才讓他開通智慧,漸能讀懂佛經道理,背完師父指定的所有經書,爾後終此一生,他都不曾離開過觀音法門。保康和兒時貪玩的哥哥們不同,從小對讀書求學就很有天分,無奈家境緣故,他只讀到小學四年級就不得不輟學了。母親為此深感遺憾和歉疚,憂慮著窮困的家境會讓兒子長大後連媳婦都娶不起,隨口對鄰人說出一句:「看樣子,他只有去做和尚了。」不想就此促成了保康出家的因緣,因為這位戴姓鄰居老家就在南通狼山的山腳下,素來與狼山的和尚熟識,那一年,山頂的廣教寺法師碰巧拜託他代為尋覓適合做小和尚的人選。

年少的保康,一聽有機會出家,立馬回答得毫不猶豫,說自己想做和尚。於是乎,在母親萬般不捨之下,心中對狼山出家懷抱著美麗憧憬的保康,興奮踏出求道的第一步。他隨著鄰居渡過長江,爬上狼山,捨棄了俗名,成為法名「常進」的小沙彌。

狼山出家,法名常進

關於狼山的奇特傳說很多,諸如清代的太平天國,十三年內蹂躪了東南十九省,在信奉上帝的洪秀全領導下,四處毀廟滅佛焚經,在此一佛教浩劫中,唯獨狼山奇蹟似地倖存無恙。中日戰爭期間,日軍多次轟炸該區,但每回投下的炸彈,都像是氣球般地飄進了長江裡。狼山的傳奇遠不止於此,就連山上寺廟的師徒傳承制度,以及寺僧的謀生方式,都讓今人覺得不可思議。說到師徒傳承,根據寺中規定,一人只能收一徒,以免將來發生繼承紛爭,於是兩個明明是同一時期出家的和尚,其中一人卻能馬上升格為另一人的師父,常進的「師父」就是這樣來的;後來因為這個師父的俗家兄長病故,他被家人找回家還俗迎娶才過門不久的嫂子,於是常進就此升了一級,原本的「師祖」變成了他的師父。

再說到謀生方式,狼山從山腳數上來,共有七個房頭(類似寺院分支),至於座落在山頂,廟宇面積最大的廣教寺,則是這七間宮祠廟庵共奉的主廟。廣教寺的收入全仰賴香油錢,香火鼎盛時期收入很是可觀,而這也是七個房頭僧尼的主要收入來源;各廟庵的僧侶照規定輪流進駐廣教寺「值勤」,由於是一年一輪,因此每間廟庵要等七年才會輪上一回,換句話說,各房頭寺僧得靠輪值這一年的香油錢吃七年。難怪寺中和尚偷香油錢的現象已成為常態,老和尚早已練就睜隻眼閉隻眼的功夫。

諸如此類的亂象,在那個年代其實並不罕見,歷經清代太平天國對「異教」的摧殘,佛教早已出現文化斷層;後來,清光緒年間張之洞發表《勸學篇》,提議「廟產興學」,強迫寺廟捐出十分之七的廟產,用於興建新式學堂,從此,漢傳佛教在中國的發展更是有如江河日下,到了民初,許多寺廟僅存為喪家趕經懺的功能,「佛教」成了徒具空架子的宗教,精神內涵蕩然無存!看在有識之士眼裡,佛教實已面臨危急存亡之秋——而這也正是民國初年,太虛大師創立「人間佛教」的時代背景。

上海大聖寺,趕經懺歲月

當然了,才在狼山出家沒幾年的常進,當時尚未接觸到太虛大師的漢傳佛教復興理念,彼時中國的對日抗戰才剛獲勝,但是好景不常,國共內戰旋即開打,狼山進香客少了,香火再也不復往年,難以養活眾多常住,於是常進被派到位於上海的下院大聖寺,去幫忙寺僧趕經懺,以維持門庭。那個時候,常進雖是披剃出家人,卻未曾受過具足比丘戒。日後回顧這段經懺歲月,他不禁感嘆,未受戒而搭七衣持具做經懺佛事,其實是違反佛教律法的犯罪行為!但在那個佛教式微的時空背景下,沒有人重視這種事,也無人了解其嚴重性。因此,儘管常進一直巴望著早日受戒,不過他的師父唯恐弟子受戒後,翅膀硬了就自行單飛,因而總以他未滿二十歲不得受戒為藉口百般推託。

在大聖寺的歲月,常進總是早出晚歸,焚膏繼晷地趕進趕出,才在這家殯儀館誦完經,又得趕去下一家做超薦,以致他不時念經念到一半就陷入昏睡,老是被人喊著「小和尚要跌下來啦」而從夢中驚醒。這樣日以繼夜為亡者做經懺佛事的日子,在1947年夏天畫下休止符,因為在常進不斷的懇求之下,大聖寺上人終於同意讓他去佛學院讀書進修了。就這樣,常進來到上海靜安寺佛學院(相當於中學至大學的程度)插班就讀,正式接受佛學教育。

來到靜安寺,正式受佛學教育

在全班四十多個同學裡,年齡不滿十七歲的常進是年紀最小的,由於失學多年,再加上部分授課老師的方言難懂,因此除了文學、數學課還能上得下去,其他課則有如鴨子聽雷,起初他簡直是天天都想著要退學。幸而常進是個嚴以律己、求好心切的學生,每堂課必抄筆記,課後勤加自修,不懂的就請教老師同學,而且他總是打破沙鍋問到底,任何細節都務求甚解,所以他的成績一直在進步,半年後就爬升到班上第六名了。在佛學院,常進結識了諸多當代的名師前輩,包括提倡「人成即佛成」的太虛大師,這也可說是他與「人間佛教」理念的緣起。然而在那樣時局動盪的大環境下,人心都是惶惑不安的,面對日暮西山的佛教前景,更令佛學院的學僧們忐忑難安。依據常進的觀察,每年總是有人退學,有人半途轉學去修習實用的謀生技能,也有人乾脆去做工,甚至還有人一畢業就還俗去當兵了。常進看在眼裡,痛在心裡——彼時太虛大師才圓寂不久,這位畢生積極興學的一代大師,認為培育弘法人才方為復興佛教的終極之道,奈何僧伽教育尚未開花結果,未來難期!究竟出家人該何去何從?漢傳佛教又該何去何從?每思及此,年輕的常進總是心頭一片茫然。

隨著國共內戰的戰火蔓延,大家都為著即將來臨的戰禍憂心忡忡,不得不隨時做好應變的準備,甚至連佛學院都開辦實用的手工藝課程,買了織襪機,請專人來教學僧織襪子。只可惜迫於時勢,隨著國軍節節敗退,由北而南相繼失守,各地逃難潮宛如滔滔江水不絕湧向大海,常進終於也下定決心遠離故土,不過告別靜安寺時,織襪子這項技能他還沒學到出師,讓他有點小小的遺憾。

為國家為佛教,易名採薇從軍離鄉

因為沒錢沒權勢沒人脈,想要逃離中國,常進所能想到的唯一辦法,就是從軍。其實早在前一年,父親從家鄉搭火車來上海看他時,他就已向父親表明當兵的意願了。父親唯一擔心的是他年紀還小,怕他吃不了這種苦,然而常進卻回答父親說:「今年十八歲,我不小了,我在歷史上看到,唐太宗李世民像我這樣大,已跟著父親在太原策兵起義了。」眼見常進如此的有志氣有抱負,父親終於認同他的決定,「反正現在這個年頭,人命已放在篩籮裡篩了,你去當了國軍,我家的香煙,可能就不會斷了。」

於是,就在1949年5月,常進便偕同幾個同學一起離開靜安寺去從軍,幸而當時有好些佛學院同學已經入伍當兵去了,在軍中多少有個照應。臨行前夕,向來對好學不倦的常進很有好感的本光法師,送給了他幾句話:「以你求學的精神,去做你要做的事,你會成功的。」常進就這樣帶著師長同學的祝福,離情依依地辭別了兩年半來求學生活的地方,為了心中的信念,「為國家民族留一分氣節,為衰微的佛教爭一分光榮」,奔向未知的遠方。

來到招兵站報到之時,常進捨棄自己用了六年的法名,另取一個新俗名,張採薇。不知情的同袍還曾恥笑他的名字女性化,實際上,「採薇」二字是有典故與深意的——

薇,是野菜名,亦即野豌豆。遠在三千多年前的周朝初年,亡國的商朝後裔伯夷、叔齊,因不願接受周人提供的食物,寧可在首陽山下採薇充飢,為了堅守氣節終至餓死。另一個典故,來自《詩經》的〈采薇〉一詩,這是西周中葉一位愛國的詩人,為了抵禦北蠻入侵而從軍報國,多年後退役返鄉時所寫的詩;詩中充滿了濃濃的鄉愁與傷感,出生入死的戰士,思鄉情切卻始終等不到歸鄉的日子,好不容易終於能脫下戎裝,返鄉之時卻四顧茫然,眼前的故土竟不比戰場親切!從軍多年卻未得半分犒賞,孑然一身的退伍老兵,到頭來竟不知該何去何從了。

「採薇」這個新名字,暗藏著他對自我的期許,那就是不做終身的職業軍人,有朝一日,他還要再重返僧籍,回到最能讓他身心自在的「故鄉」,諸佛與菩薩的淨土世界。於是,張採薇帶著些佛經和僧衣入了伍,和其他的靜安寺同學一樣,做起國軍部隊裡的通信兵——長官憐惜他們是出家人,不便拿槍殺人,因而編派給他們接通電話、拍電報的通信工作。

▲(聖嚴法師/金山/法鼓山/2003/曾敏雄攝) 原圖引用出處:http://changchaotang.blogspot.tw/2009/02/blog-post_5546.html。

千江有水千江月,始終如一菩提心

用功自修,只為重返佛門

張採薇就在1949年跟著部隊坐船渡海來到臺灣,他是在高雄上岸的,後來又因緣際會地調任到鳳山,與高雄這個地方結下佛緣——日後,他就是在高雄的佛教講堂巧遇靈源老和尚,開啟了二度出家的機緣;甚至於他再入空門之後,又選擇了位於高雄美濃的朝元寺,作為閉關修行之地呢。從軍十年期間,張採薇從不間斷自修,除了報名文學小說函授課程,同時也大量閱讀,廣泛涉獵哲學、宗教、歷史,以及古今中外的文學名著;在這段歲月裡,他總是利用空檔時間讀書、寫文章,而他的文筆功力,也就是在四處大量投稿的歷練中奠定的。

當時張採薇的同袍,凡是有理想有抱負的,也像他一樣用功不輟,但自修的目標卻大相逕庭,主要有兩大方向:其一是學英文,以便求取軍事教育的深造機會,為未來的升遷鋪路;其二是讀社會科學,以便參加公職考試,成為公務員。在同袍的眼中,張採薇簡直是異類,因為他的自修方向看似廣泛又缺乏目標;殊不知在他心底,一直有著堅定的目標,那就是重返佛門!

由於志向明確,只要有機會,張採薇就會去造訪寺廟、精舍,因而結識了許多前輩法師,其中也有不少昔日靜安寺佛學院的師長,例如白聖法師、南亭法師;而他也是在這段日子裡,認識了當時駐錫宜蘭雷音寺的星雲法師,並在日後結為好友。

邂逅靈源和尚,開啟二度出家契機

不過,在這些參訪寺廟的經驗中,影響他最深的莫過於在高雄佛教堂與靈源老和尚的邂逅。當時由於寺內房間不足,張採薇和靈源老和尚必須同榻而眠,於是老和尚就建議他一起打坐參禪。眼下張採薇正對人生深感困惑,不知該走哪一條路才能通往他心心念念的佛門理想,因此在老和尚的首肯下,他把心底累積已久的所有問題全部傾倒了出來,不料老和尚聽到後來卻突然舉起手重拍床板,大吼了一聲:「放下!」就在那一剎那,困擾張採薇已久的問題,竟然在老和尚的一記當頭棒喝之下,頓時全部煙消雲散,汗流如雨下的他瞬間只感到渾身清涼無比,再也沒有疑惑,沒有苦悶,更加沒有徬徨,沒有不安。於是乎,他再次出家的信念也變得更加堅定了。

與靈源老和尚的相遇,可說是張採薇的人生轉捩點,他將此一因緣歸因於過去生的善根和願力。也就是說,前生曾經修行的人,發願來世要繼續精進修行,則此生便很可能得以遇見明師,或者速解法義,此正所謂的「因緣巧合」,即過去與人結下善緣,而今成熟。從小就意志力過人的張採薇,願力的強度自然也不在話下,而他與東初老人的因緣,或許也是緣於這股強大的願力而來。

為佛刊寫稿,結識東初老人

從軍十年寫作不輟的張採薇,因為念在昔日靜安寺的同窗情誼,接受了《人生》月刊主編性如法師的邀稿,開始以「醒世將軍」為筆名(旨在攝化眾生、喚醒世人),在東初老人創辦的這份佛教刊物上發表文章,繼而又陸續為其他家佛刊寫稿。就這麼寫著寫著,愈寫愈欲罷不能,只因所學所思逐漸融會貫通,思想一通,理境亦現,境界隨之益發開闊,他的寫作方向自此便從文學創作,完全轉向佛學的研究與探討。拜寫作所賜,東初老人對張採薇賞識有加,後來在他遇到退役問題時,亦曾鼎力協助,就此訂下了他倆的師徒緣分。因天生體質欠佳,早已一身宿疾的張採薇,歷經長期晝夜顛倒的生活,再加上讀書寫作過度費時耗神,讓他除了精神衰弱的症狀,又罹患上了慢性風濕症。當時出家心切的他,便以此為由申請退役了,期間又因為無法提出病殘證明,經過了好一番波折,才終於如願以償。

回顧這一路走來的艱辛,實在令人感慨良多,繞了好大一圈,他終於又能回到原點,走回原來的道路,他的心中只有欣喜與感恩,而毫無怨尤。他把所有幫助過他的貴人,視為人生中的增上緣,滿懷感恩;至於阻礙過他、打擊過他的,也同樣感恩,因為那同樣是來成就他的逆增上緣。

因此,後來他在自傳中如此寫道:「沒有正面的援助,我是爬不起來的,沒有反面的阻撓,我是堅強不起來的,鋼是鍛鍊出來的,能說鍛鍊的境遇是不需要的嗎?」直到這時,他才深刻領悟到佛陀所言「佛法難聞」的真諦!

確實,這條求道之路是這麼的崎嶇坎坷、百轉千迴,翻過崇山峻嶺,越過汪洋大海,遇過烽火連天,經過生離死別……幸而他有著強大的願力,正如佛偈所云:「千江有水千江月,萬里無雲萬里天。」從狼山到臺灣,一樣的月光,恰似無所不在的觀音菩薩,始終照拂著他不曾動搖過的菩提道心,如今終於因緣具足,他總算能重新回到諸佛與菩薩座前,重拾修行初心。這一切的一切,怎不令他感恩!

拜東初老人為師,法號聖嚴

於是,就在1960年初,退伍令生效之後,張採薇拜東初老人為剃度師,在中華佛教文化館再一次正式出家了。他說自己要立志做個像樣的出家人,以免愧對幫助過他的人,東初老人卻語重心長地對他說:「對不起人家是假的,對不起自己才是真的;一切要對自己的責任與身分有交代有成就,才是立志的目的。」一語點醒了他,此後他不再有瞻前顧後、見人行事的顧忌,總是全心全意擔起自己分內應盡的責任,務求對得起自己出家求道的初心,對得起自己的身分。脫下軍服改換僧服之後,他不再是張採薇,不再是張保康,也不是當年那個常進小沙彌了,「慧空聖嚴」是東初老人賜給他的法名法號,也是往後伴隨著他走過半世紀的稱號。這個名號,意味著「以聖教莊嚴佛法,又以聖法嚴飾身心,復用聖德淨毘尼」,委實意義深遠。(註:毘尼,意即律法)

隔年,他在基隆八堵海會寺,依道源能信長老,受完沙彌戒、比丘戒、菩薩戒等三壇大戒,正式成為真正的比丘。

從此,「釋聖嚴」便是他的唯一身分。很多年以後,他創立了法鼓山,開創了法鼓宗。於是,人們提到他時,總是稱之為「法鼓山聖嚴法師」。山名人名並立,宛如同義複詞。誰說不是呢?在許多信眾的心目中,聖嚴師父就是法鼓山。

或者,我們亦可這麼說——聖嚴師父畢生推行的理念,就是法鼓山。

北區服務處(北北基、桃、竹)

台北市北投區中正街17巷9號

02-2893-4868

0931-048-953

Google Map 地圖

中區服務處(苗、中、彰、投)

台中市西區五權西六街22號

04-2373-0007

0932-211-100

Google Map 地圖

南區服務處(嘉、南、高、屏)

高雄市三民區昌裕街107號

0905-333-100

Google Map 地圖

您是第 16,777,200 位訪客, 今日您是第 11,890 位訪客

© Yangzi Buddhist Funeral Service. All rights reserved.